在新疆喀什技师学院马克思主义学院,一堂别开生面的思政课在线配资查询,正悄然点亮少年们眼中的光。

10月13日上午,作家茅盾的散文《风景谈》成为课堂的引子。沙漠驼铃、高原归耕、延河夕照……六幅寓意深刻的“风景画”,将延安军民的坚韧与乐观娓娓道来。台下,一张张年轻的面庞,听得入神。

学生们正上着《风景谈》一课。

“与刚入学相比,现在思政课更有趣了,还多了许多实践环节,让我们听进去了很多‘大道理’。”学校2023级学生司马义·艾买江的感受,正是马克思主义学院落地以来,思政课堂悄然变化的缩影。

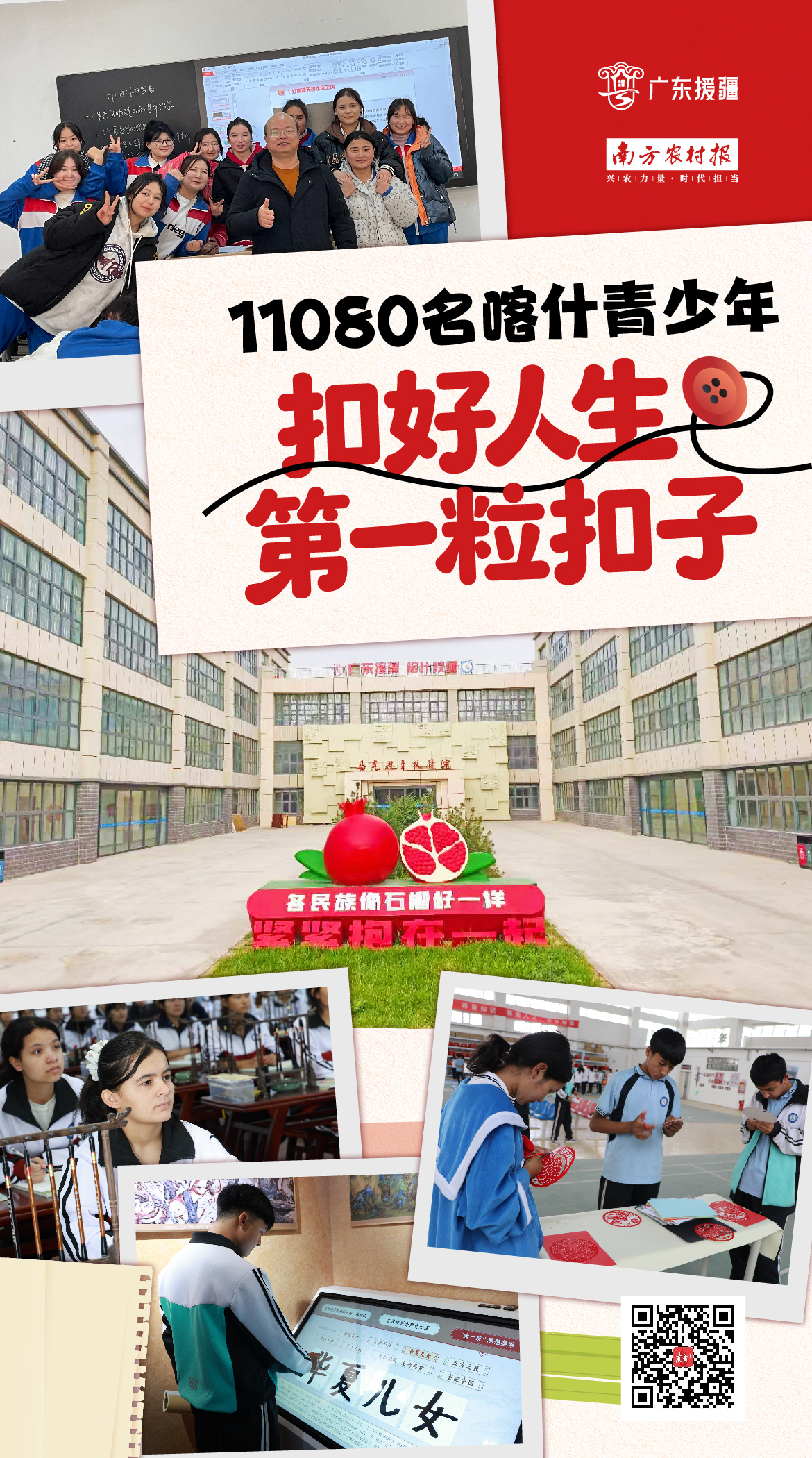

这是新疆技工教育系统首家马克思主义学院,由粤喀两地共同打造,成立至今近2年。多名广东教育工作者和本地教师,将汗水与匠心倾注其中,润物无声地帮全校11080名青少年“扣好人生第一粒扣子”。

一块思政“试验田”

2023年12月27日,马克思主义学院揭牌成立。它脱胎于原思政部,由广东援疆投入近800万元全力打造,设有铸牢中华民族共同体意识基地、中华优秀传统文化传承基地和心理健康教育中心,目标是建成全疆技师学院思政教育的创新示范区。

2023年12月27日,马克思主义学院揭牌成立。

马克思主义学院不仅要有基建,更要有内涵;不仅要塑形,更要铸魂,这是粤喀两地达成的共识。学院成立后,课程创新之处在哪,如何让学生们听进去?对此,本地教师和援疆教师进行了一番探索。

马克思主义学院党支部书记苏晓玲上任后,提出了一个新设想:引进《中华民族共同体概论》这门课。这本是高职以上学生的公共必修课,中职院校并无硬性要求。“尽管会增加老师们的工作量,但从学生长远发展来看,思政育人的效果不可估量。”她补充。

苏晓玲把想法告诉广东援疆教师、马克思主义学院院长高原,高原听后赞同,一拍即合,并上报给教学部门。课程方案很快上报并获批,但“试验田”的开垦并不轻松,一些本地教师心生困惑。

当时,本校的思政课教师李晶晶得知即将引进新课程,心中顿感压力。“中职院校的学生文化课基础薄弱,这门课章节多,历史跨度长,涉及政治、经济多个方面,他们能听得进吗?备课该如何下手?”

粤喀两地教师共同备好思政课(受访者供图)

想,都是问题;做,才是答案。广东援疆安排了高原等4名有法学、思想政治教育专业背景的援疆教师参与学院建设。备课期间,正值返粤休假的他们和本地教师“云端”相聚,共同备课。临近春节,他们仍精心打磨教案,力求让学生“听得懂、学得透”。此外,还联系喀什大学以及广东后方高校的专家帮教师们厘清讲课思路。

“尽管相隔万里,但大家讨论得十分热切,对这门课很用心。甚至在深夜的线上会议中,本地教师不厌其烦地请教,他们对办好‘马院’是很渴望的。”高原回忆。

广东援疆支持建设的喀什技师学院马克思主义学院。

2024年春季学期起,《中华民族共同体概论》顺利开课,教学工作有条不紊进行。在援疆教师“传帮带”之后,本地教师还加入了许多互动环节,让学生更容易地吸收知识点。

“老师安排了抢答、趣味问答环节,让我知道了中华民族的历史渊源和民族团结的意义。我对甲骨文起源的那一章节印象最深刻,我们的祖先从日常生活中创造了丰富的文字,中华民族是一个很有智慧的民族。”司马义·艾买江说。

让思政课“活”起来

让思政课“活”起来

校园里,新建成的“铸牢中华民族共同体意识主题教育馆”成了一道风景线。中华民族共同体的历史脉络如卷轴铺展,数字交互设备、精选的声像资料,让“各民族像石榴籽那样紧紧抱在一起”变得可感可及。

铸牢中华民族共同体意识主题教育馆里,学生们用数字设备学知识。

“主题馆是生动展示中华民族共同体意识的窗口。”苏晓玲说,场馆的建设凝结了粤喀两地教师的心血。特别是中共广东省委党校的援疆教师发挥了深厚的理论功底,在建设中精益求精。

马克思主义学院成立后,来自省委党校的援疆教师张承良、易云锋先后参与谋划构架、修改设计方案和脚本,并对接后方单位专家修改完善,之后加班加点跟进施工,才有了这座立体化的文化阵地。现在,全校学生也在这里上思政课,通过沉浸式的互动体验对课程加强理解。喀什地区多个单位也将这里作为党建活动的参观点。

技工院校的“马院”与高校不同——相比理论研究,它更注重培养有政治立场、有职业道德、有工匠精神的实干型人才。而丰富的中华优秀传统文化实践活动,正是让思政课“活”起来的那汪“源头活水”。

2025级新生阿卜杜许库尔·吾普尔,入学不久就萌生了一个愿望:加入学院的红石榴宣讲团。开学后,他看到不少社团的师兄师姐,在铸牢中华民族共同体意识主题教育馆向校外的客人做宣讲。不仅课余生活更丰富,那份蓬勃的自信和朝气,令他向往。“我也要像他们一样,流利地用普通话宣讲。”

依托马克思主义学院中华优秀传统文化传承基地,各类文化活动火热开展。

书法、朗诵、绘画……依托中华优秀传统文化传承基地,社团活动开展得红红火火,成为增进认同的文化土壤。更让学生们兴奋的是,他们有机会走出校园,体验“行走的思政课”。

今年9月,在广东援疆的支持下,学院“典耀中华”经典诵读演出队前往粤港澳大湾区展演。广东演讲学会的专家为他们精心指导,学生们用节目传递“中国心、粤新情”。他们还走进了广东省博物馆、邓小平纪念雕像、港珠澳大桥,留下青春的足迹。

喀什技师学院的学生到广东参加汇演。

“以前我最远只到过乌鲁木齐,从没想过能来广东。”学生麦迪乃·亚森江在朗诵中表现出色,被选为优秀代表参加演出。这段经历让她深深体会到:热爱中华民族和中华文明,才能走得更远。

法治种子植入心田

每周二下午,马克思主义学院的模拟法庭总是座无虚席。审判长、审判员、书记员……所有角色都由学生扮演。高度还原的庭审过程,让法治理念悄然扎根。

法治教育,是学院建设的一大亮点。“依法治国、依法治疆,最终要落实到依法治校。”苏晓玲介绍,通过模拟法庭、红石榴法治社团等形式,既让学生学法知法,也让他们在未来懂得维护自身权益。

本校教师与广东援疆教师探讨模拟法庭的脚本。

广州市工贸技师学院教师庞少杰2024年3月至今年7月参与援疆工作,是学院推进法治教育的“主力”。他曾是律师,善于用案例把枯燥的法条讲得生动有趣。筹备模拟法庭时,他手把手教学生选案例、写文书。

红石榴法治社团成立时,还发生过一段小插曲:成立大会前夕,发现缺“团服”。走采购流程时间紧张,高原、庞少杰、雷明兰、王建生四位援疆老师二话不说,自掏腰包先买了下来。

模拟法庭训练。

“事后报销款下来,他们也没要,说留给社团作运营经费。从备课、办社团,他们和后方单位都在出力。广东老师不是一个人在战斗,他们背后还有原单位的支持。”苏晓玲感慨道。

如今,法治教育已在校园蔚然成风,硕果累累:学生在2024年自治区青少年模拟法庭大赛中斩获一等奖;教师阿达来提·阿不都热衣木的法治课作品《维护宪法权威,维护国家安全》,也在国家级比赛中获奖。

学院教师努尔艾力·热西在“国赛”夺得金牌。

粤喀携手办“马院”,也为喀什技师学院建设高水平院校提供了坚实的思政支撑。不久前,在中华人民共和国第三届职业技能大赛上,学院教师努尔艾力·热西提夺得金牌,实现了新疆在综合性国家一类赛事中金牌“零的突破”。去年,学院在自治区第二届职业技能大赛中的获奖数量,在全疆技师学院中排名第一。

“在广东援疆前方指挥部、广东省人力资源和社会保障厅等单位支持下,马克思主义学院成功落地并办好。这把我们的学生培养成专业素质过硬、思想品德过硬的‘大国工匠’,未来更好地服务喀什和新疆的发展。”喀什技师学院有关负责人如是说。

采写:南方农村报记者 袁瀚

海报:曾梓毅

通讯员:广东援疆在线配资查询

易倍配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。